吴小菡

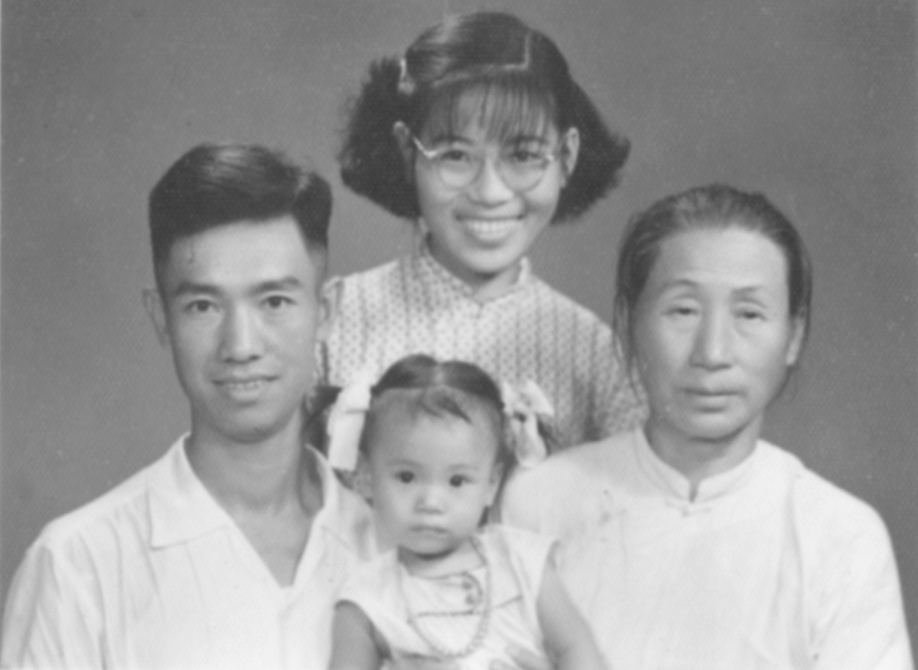

在厉山镇的外婆和作者一家三口旧照

母亲嘴里常念叨的那条门前小河,我耳朵听惯了的那条氵厥水河,此时此刻,就在我的眼前——清晨薄曦中,静静卧睡着一条不宽不窄的河,在随州城区,她又叫白云湖!

今年,随州这座古城,青春焕发,炎帝寻根节召唤回海内外的炎黄子孙——我也来了。这个在中国最有资格“吃老祖宗饭”的随州,是我母亲的家乡。我不由地自豪起来,在大中华的民族家谱上,随州必有一号!而因着母亲的缘故,我也沾光“有谱了”。

已故10年的母亲,带我回过随州三次,那时候还叫随县,母亲是厉山镇人氏。

六岁那年,第一次欢天喜地和父母一道回老家厉山镇。依稀记得,那是个灰灰旧旧的小镇,最热闹的场景是小镇的早餐街,那挤满炊烟和人声气息的小商业街。厉山人管吃早餐叫“过早”。整街的早餐摊档热气腾腾,妈妈教我认面窝、挺挺糕、热干面、水煎包、拐子面、胡辣汤,我认得豆浆、油条,那长如扁担的厉山大油条着实吓我一跳,比起我们部队饭堂的油条来,一根抵四根。

在部队大院吃饭堂长大,我早餐最不喜欢吃毫无味道的馒头,母亲总是教训我:“有早餐吃你还挑,饿你两天试试。”母亲深刻记得她从小饿肚子的经历,11岁开始上学,早晨起来,孤儿寡母的贫寒之家冷锅冷灶,没有“过早”。母亲拿起书包喝口水就出门了。走到巷子口,经过舅妈的花生蚕豆摊子,舅妈叫住:“三儿,过来。”抓一把热呼呼的蚕豆放在母亲的小手里,“上学吧!”一个上午,母亲就靠一把蚕豆支撑着上课。四年小学,这早晨常有的暖暖的一把蚕豆,把母亲养出了个头。

那天早晨,雾锁小镇。妈妈带着我和爸爸,在高高低低的土路巷里穿行,打听了半天,母亲方找到舅妈的住所。那是一条临河的街道,河叫氵厥水河,河畔沙滩上就是母亲嘴里的儿时游乐场。临河的街道路面上铺着大块青石砖,母亲说,以前这儿是水码头,厉山的商船从这里下河,可以直接水路到武汉。

在青石路旁蜿蜒着一长溜老房子,我们终于找到母亲的舅妈家,房子旧旧黑黑的,舅妈在门口卖花生蚕豆。我们突然到访,她惊喜得哭了,母亲叫我喊她“舅嫁嫁”,她大把抓起花生蚕豆往我口袋里塞。看见母亲携英俊的解放军丈夫和漂亮女儿回乡,舅嫁嫁高兴地只会哭,念念叨叨地说:“三儿出息了……”母亲留给她礼物和钱,她推辞不收钱,只收礼物。

大约十四五岁那年,我第二次陪母亲回老家。那一次,母亲要去见一位嫁到农村的表妹。由三姨嫁嫁引路,我们三个女人走了四里路,来到表姨妈家。农家院子,土屋土地,儿女五个,日子艰苦。但穷家也有藏底,讲究待客之道,憨厚的表姨爹掌勺,腊肠腊肉腊鱼弄出一桌子菜,香满整个屋院,可比部队饭堂过年加菜还丰盛呢。摆桌子时,地不平,桌子晃,表姨妈几次摆不稳,我上去搭手一摆,四脚稳定了,桌子不晃了,表姨妈高兴道:“小菡这个伢将来不得了,一举定乾坤。”

那餐饭吃完,我们离开自是一番惜离别。母亲路上对我说:“这餐饭,把他们一大家子备的一点年货,都吃光了。明年过年他家苦了。”母亲走时偷偷留下点钱。

母亲告诉我,当年城镇人没米下锅,只得把姑娘嫁到农村换米吃。母亲15岁被家长们安排下嫁换米,母亲是不屈服的性格,“凭什么摆布我?”从小爬墙上树的母亲胆量大,偷着跑到武汉投靠大姐。1954年来武汉招兵的南海舰队把母亲招走,带到广州进入南海舰队海鹰幼儿园当了幼儿教师,母亲的命运从此改写了。

而此刻,母亲悲凉而无奈地说:“后来表姨妈就顶替我嫁了。我不跑,我就是今天的她。”

这一次,我们再去氵厥水河边青石路上的老房子看望舅嫁嫁。远远的,没有看见门口的花生蚕豆摊子。原来舅嫁嫁病倒了,她硬撑着下床,要给我们倒茶,还要抓桌上的花生蚕豆给我吃。这一回,我发现她显老了,头发都白了,憔悴的脸色,身子变得孱弱瘦小。她还是一直哭,念念叨叨地说母亲:“过细了,过细了……”

当我们离开了舅嫁嫁的老屋子,母亲声音哽咽地对父亲说:“这怕是最后一面了……”

1985年我24岁那年,第三次陪母亲回厉山镇。这一次,母亲的表姐宋世敏表姨妈家的表哥表妹们都长大了,我也长大了,刚刚成为海军驻地党报《湛江日报》的记者。我什么要求也没有,就是嚷嚷着要去看曾侯乙墓和编钟,太神奇了,母亲的家乡竟有如此伟大的历史。陈建军表哥联系了守墓部队里他的同学,弄来一辆部队吉普车,把我拉到那个震惊中外的2400多年前的诸侯墓前。记得爬上一个小土堆,只见用塑料布挡着的墓坑灌满了水,出土的棺木、青铜器、编钟等都陈列在旁边,因为看过电影纪录片,所以我对编钟最感兴趣,在编钟面前留下一张珍贵照片。

第三次回乡,我们再也没有机会看望舅嫁嫁了。她走了。她给我母亲留下了一把蚕豆的温暖,她给我留下了一个家乡早晨的故事。

这次,是我第四次回母亲家乡,受随州市人民政府邀请同泰中经济协会主席宋立·普吉一行前来参加炎帝寻根节。作为泰国资深政治家,宋立·普吉先生问我:“为什么叫寻根节,不叫祭祖节?”我认真地向他解释了大树和根的关系,解释了中华根文化的含义,让他明白,中国象形文字培养出来的形象思维基因的结果。

这个根是断不了的。

我永远不会忘记母亲小时候的那一把蚕豆,不会忘记母亲家乡的那条氵厥水河,不会忘记随州了不起的编钟和历史,作为炎帝故里的一名子孙,而自傲无比。

(吴小菡,旅泰24年,现为《泰国风》杂志创刊人及总编辑,泰中经济协会常务副主席,东盟媒体人协会执行会长,泰国留中总会理事及文艺写作学会副秘书长,泰国中医师总会媒体顾问)