弹痕累累的四行仓库西墙

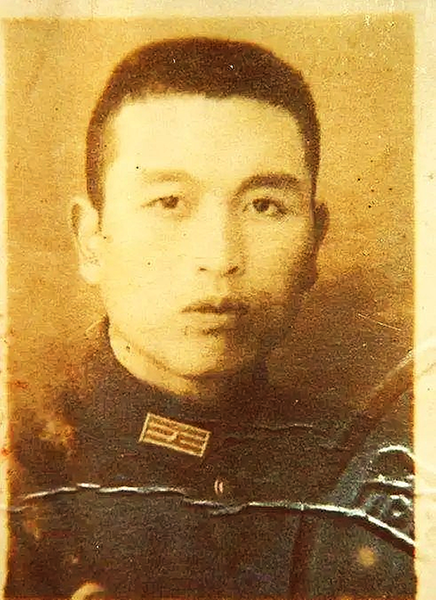

青年时期的杨养正

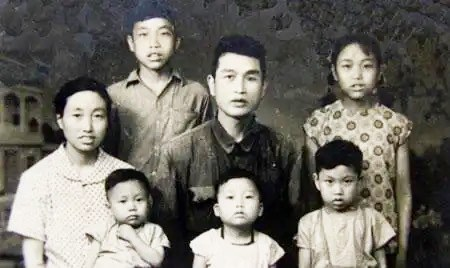

杨养正全家合照

杨养正祭拜谢晋元

通讯员 陈强 全媒记者 王董斌 胡小纯 滕锐

2020年上映的电影《八佰》,展现了淞沪会战中“八百壮士”固守四行仓库、阻击日军的壮举。影片中的杨德余就是以随县籍抗日英雄杨养正为原型,再现了他在被飞来的弹片刺伤左眼拔出弹片后仍继续战斗的英雄事迹。影片让更多的人铭记历史、缅怀先烈。

淞沪会战,是1937年8月13日至11月12日中国军队抗击侵华日军进攻上海的战役,又称“八一三淞沪战役”。淞沪会战是中日双方在抗日战争中的第一场大型会战,也是整个中日战争中进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战役,其中四行仓库保卫战更是其中浓墨重彩的一笔。谢晋元率“八百壮士”固守上海苏州河畔的四行仓库(实为420余人,为了迷惑敌人对外宣称“八百人”),为掩护主力撤退,他们不畏强敌、以少击多,坚守四天五夜,极大激励亿万同胞同仇敌忾、共御外侮的勇气。

“八百壮士”中有一位来自随县天河口的英雄——杨养正,时任国民革命军88师524团2营1连1排排长。他是“八百壮士”中最后一位去世的,也是唯一的随县人。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,记者来到随县殷店镇天河口社区,探访抗日英雄杨养正的故居与亲人,追寻他的抗战印记与家国情怀。杨养正的故居老屋早已湮没于时光,但从亲人的讲述中我们追寻到他从天河口走向烽火战场的家国往事。

杨养正本名杨得馀,乳名杨昌水,随县天河口老街人,生于1914年6月。杨养正父母育有子女3人,杨养正排行老三,上面还有两个姐姐,他是家中的独子。民国时期杨养正父母在街上开设勤行(炸油条、卖糕点、副食)谋生,家道还算殷实。父母对家中独子寄予厚望,杨养正年幼时在老家读过私塾,也许是受杨家将精忠报国的影响,杨养正从小就志在四方。1933年,湖北保安团在天河口招兵买马,19岁的杨养正瞒着父母报名参军,怕母亲阻拦,他把名字杨昌水改成了杨得馀,为此母亲伤心了好久。离开家乡的杨得馀辗转多支部队,1937年淞沪会战爆发,湖北保安团驰援88师,编入88师524团,那时的杨得馀在枪林弹雨中已经成长为令敌人闻风丧胆的机枪手,凭着这一好身手,杨得馀在四行仓库保卫战中屡建奇功。

1937年10月30日晚上12点,杨得馀奉命撤退,但是日本人的坦克封锁了出路,他们退不出去。杨得馀安排两个班对准坦克打,但打了一阵,坦克依然不动。于是他拿了一挺轻机枪,大吼一声:“我来打!”他趴在一架轻机枪前面,装上钢性弹,这种子弹可以打穿坦克的钢皮。一梭子弹还没打完,鬼子朝杨养正开火的地方扔炸弹。“轰”的一声响,一颗炮弹就在他头上爆炸,楼顶被炸开,弹片“啪”一下,飞进杨得馀左眼,血沿着脸颊流了下来。从此,一颗陶瓷做的假眼安在他左眼眶里,伴随他直到生命终点。

10月31日凌晨,524团团附(团附是民国时期军队中的一种官职,主要负责协助团长处理教育训练、动员筹备等事务)谢晋元率全体将士进入公共租界,被解除武装,拘禁于上海胶州路,被称之为“孤军营”。在租界遭软禁3年多后,1941年4月24日清晨,谢晋元在带领士兵晨练时,被4名叛徒刺杀。同年12月8日,太平洋战争爆发,日军攻入公共租界,“孤军营”里的“八百壮士”成为战俘。

日寇将杨养正等壮士押至上海宝山日本兵营,后又押往南京老虎桥监狱做苦工。1943年4月,杨得馀和其他30多名孤军被押到安徽芜湖裕溪口煤矿挖煤,不久后杨得馀等30多名孤军抓住机会逃进了苏北新四军游击区,其中还有湖北应山籍的景勘和另一位吴姓士兵。

1943年5月,在新四军的帮助下,杨得馀一行经河南、湖北辗转来到重庆。途中,在河南叶县,他无意间看到一副对联:养天地正气,法古今完人,深受震撼,遂将原名杨得馀改为杨养正。他心里始终憋着一口气:只要有正气,中国绝不会亡!

到达重庆后,杨养正被送到位于重庆长寿的第九残废军人教养院疗养。长寿街上有家小卖部,他常到那里去买东西,卖货的年轻姑娘有一个18岁的妹妹,读文德女中,常来帮忙。一个是闻名全国的“八百壮士”,一个是敬佩抗日英雄的女中学生,两人一见钟情——比杨养正小12岁的重庆妹子赵孝芳爱上了左眼残疾的抗日英雄杨养正,并不顾家庭的反对和他订婚。两人约定,不打跑日本鬼子绝不结婚。1945年8月15日,举国欢庆抗战胜利。第二天,31岁的杨养正与19岁的赵孝芳举行了简单的婚礼,山城重庆庆祝抗战胜利的鞭炮声成了他们婚礼最动听的祝福声。

杨养正和妻子相濡以沫,感情甚笃,他们在重庆南岸区弹子石街住了下来。1953年,杨养正被安排进入重庆南岸副食品水产公司工作,直至1977年退休。杨养正夫妇育有五名子女,粗茶淡饭,陋室以居,虽然曾经受到政治冲击,但杨养正始终淡然处之,无愧于心。晚年的杨养正常常梦到坚守四行仓库的烽火岁月,每想到一个战友的名字,就用颤抖的笔记下来,以寄托对他们的思念。

2005年,凤凰卫视主持人采访杨养正:“您自己心里觉得您是个英雄吗?”杨养正用随县口音淡淡地说:“不觉得,只是个军人,为国家打日本,我不要称英雄,是个兵就行了。”杨养正的抗战事迹经媒体报道后在社会上产生强烈反响。时年91岁的他在接受记者采访时说,他几十年来最大的心愿就是能回到上海,回到他曾经战斗过的地方去看一看。

在媒体和社会各界的帮助下,2005年7月4日上午,杨养正老人终于来到自己当年战斗过的地方——四行仓库,心情十分激动。在四行仓库展室谢晋元铜像前,杨养正上前抚摸铜像,泪水溢出了眼眶。7月5日上午,杨老来到了谢晋元墓地,他手抚墓碑,失声痛哭:“报告团长,杨得馀来看你了……”

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。2010年12月16日下午5时25分,杨养正在重庆去世,以96岁高龄安然“归队”。家国,始终在他心里重千斤,2008年汶川地震时,他捐出微薄的退休金。杨养正去世后,妻子赵孝芳把别人捐给他们的善款悉数捐给了其他需要帮助的抗战老兵。

英雄杨养正自19岁离开随县后,再也没有踏过故乡的土地,这一定是他一生中最大的遗憾。游子未归,一定有他内心的隐痛,父母早亡,他未能尽孝,世间之哀,莫过于此,他更不愿意自己的军旅生涯波及亲属。虽然远离故乡随县,但是杨养正从未忘记生他养他的热土,子女很小的时候,他就告诉他们不要忘记随县老家。杨养正和居住在武汉的堂弟杨昌义交往密切,经常通信。1974年,杨养正年老多病,思乡心切,委托长女杨庆玲回天河口探亲。原天河口文化站站长周祥久告诉记者,杨养正二姐是其表舅妈,杨庆玲回天河口时赠送了他一张个人照以做纪念,二人保持了很长时间的联系。

杨养正去世后,其子女和居住在天河口的堂兄弟姐妹一直保持联系。2024年清明节,杨养正的小儿子杨建宏回天河口祭祖,受到了杨氏族人的热情款待,令他非常感动。

在杨养正随县老家的屋后,是一条奔腾的“天河”,其源头是著名的“三缸瀑布”,河流似从天而降,颇为壮观,或许很小的时候,杨养正就坐在河边,望着奔涌的浪花流向远方遐想,他自己也要成为一朵时代的浪花。在救国救民的洪流中,英雄杨养正用英勇不屈书写了不朽的抗战史诗,实现了人生价值的永恒,也树立起一座精神的丰碑。

杨养正从家乡随县天河口走向民族救亡的战场,他的故事如同四行仓库上曾经飘扬的旗帜,永远在历史的天空中闪耀。尊重英雄就是尊重历史。让我们铭记英雄的来处与归途,庚续英雄的精神血脉,更好地珍惜当下、开创未来。

老兵凋零,历史铭记,精神永存!

(感谢杨养正子女及亲属提供的信息和图片资料)