发布日期:

2025年09月29日

镌刻随州千年风华 映照城市蝶变荣光

随州日报全媒记者 赵慧林 通讯员 张星星

城建档案,是城市记忆的璀璨星河,承载着岁月的深情与城市的厚重过往。

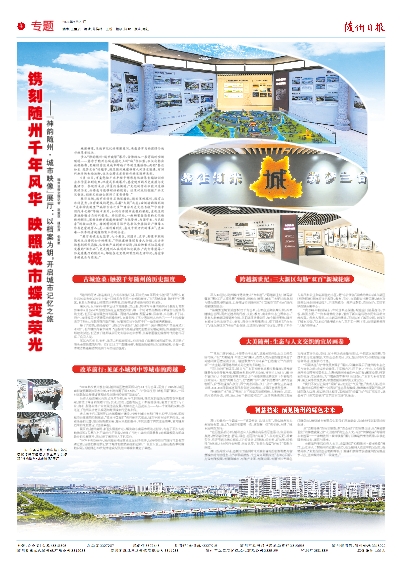

步入“神韵随州·城市映像”展厅,仿佛踏入一条穿越时空的隧道——悬浮于随州全域地图之上的“城”字如磐,不仅勾勒出地理轮廓,更凝结着这座城市跨越千年的发展脉络;两侧“鉴往知来 筑梦兰台”的题字,则是随州城建档案人对历史敬畏、对时代担当的生动注脚,让兰台薪火在新时代焕发别样光彩。

9月18日,市委党校广水年轻干部常态化培养专题培训班全体学员来到这里,沉浸式参观展厅,感受随州的历史底蕴与发展活力。参观结束后,学员们感慨道:“文化的传承不能只是静默的历史,而要成为能够对话的现实。这里对我们挖掘广水文化资源、创新文旅融合提供了宝贵借鉴。”

展厅左侧,城市宣传片正循环播放,镜头里的随州,既有山水的灵秀,亦有新城的蓬勃,尽展“大随”之美;右侧墙面陈列的“炎帝神农故里”“编钟古乐之乡”“国家历史文化名城”“中国专用汽车之都”等城市名片,如同打开随州底蕴的钥匙,直观呈现其独特魅力与时代荣光。再往深处,一面档案盒造型的文化墙格外醒目,深刻诠释市城建档案馆“为党管档、为国守史、为民服务”的核心使命。墙侧镌刻的习近平总书记重要指示:“档案工作存史资政育人,是一项利国利民、惠及千秋万代的事业”,更让每一位参观者读懂档案工作的分量。

“展厅共设五大篇章、七个展区,用图片、文字、影像串联起随州从往昔到如今的蝶变。”市城建档案馆负责人介绍,从古朴街巷到现代高楼,从传统产业到新兴经济,这些档案不仅是城市发展的“活化石”,更是随州人共同的记忆载体,“我们希望每一位走进展厅的随州人,都能在这里找回曾经的生活印记,感受家乡的成长与荣光。”

古城沧桑:触摸千年随州的历史温度

“随州的历史,能追溯到上古炎帝部族时期,而公元581年隋文帝创‘隋’为国号,更让这里成为中国历史上唯一以地名命名统一王朝的城市。”在“古城沧桑 随州千年”展区,负责人指着墙上的建置沿革图表,向参观者讲述随州的历史脉络。

展区内,从1949年新中国成立设随县、洪山县,到1979年建立随州市(县级),再到2000年6月25日国务院批准设立地级随州市,每一个时间节点都标注着城市行政格局的变迁,也预示着发展空间的拓展。而随州古城墙、琵琶古城、汉东楼、八角楼、季子祠、舜井、文峰塔等古老建筑的影像资料,更是引发了不少老随州人的共鸣——“小时候常去岁丰桥玩,没想到现在能在展厅里看到它当年的样子!”一位参观者感慨道。

除了古建筑,湖北齿轮厂、湖北汽车改装厂、随县缫丝厂、随州棉纺织厂等近现代工业项目,也在展区内集中陈列。“这些项目都是围绕民生需求发展起来的,既是随州工业崛起的见证,也记录了随州城从历史尘埃中逐步苏醒、以崭新面貌迎接新时代的奋斗历程。”负责人说。

展区内的史书、史料、地方志和城建档案,不仅详载了波澜壮阔的城市史,更记录了街头巷尾的建筑细节。它们以文字与图像为锚,将散落的城市记忆串联起来,让每一位参观者都能触摸到随州千年历史的温度。

改革前行:见证小城到中等城市的跨越

“1978年改革开放初期,随州城区建成面积只有3.2平方公里,而到了1983年,城区面积就拓展到8平方公里,5年时间翻了近2.5倍。”在“改革前行 城貌日新”展区,一组对比数据让参观者直观感受到随州的发展“加速度”。

负责人指着展区内的老照片介绍,80年代的随州,现代化的建筑如雨后春笋般涌现,取代了昔日的低矮平房;供水、供电、道路等民生工程接连落地,惠及千家万户;工业、商业、服务业等产业领域蓬勃发展,为城市注入强劲活力——每一个领域的突破,都见证了随州从古老县城迈向现代城市的坚实步伐。

进入90年代,随州开启大规模城市建设,1999年城区面积扩展至32平方公里,新的城市总体规划编制完成,“建设中等城市”的目标正式提出,城市空间布局不断优化。基础设施的完善、经济的快速发展、城市风貌的提升,不仅改善了居民生活质量,更为随州后续的发展奠定了坚实基础。

展区内,随州商场、新世纪购物中心、解放路小商品市场的老照片,勾起了不少人的购物记忆;专用汽车产业的生产影像,展现了当时工业的兴旺景象;而基础教育与职业教育的发展资料,则记录了城市对人才的培育。

“1979年到2000年,随州城建档案体系也在同步完善,从传统纸质管理向信息化管理过渡,这些档案完整记录了城市旧貌换新颜的过程。”负责人说,正是这些改革时期的积累,为随州在20世纪末建成现代化中等城市奠定了基础。

跨越新世纪:三大新区勾勒“双百”新城轮廓

迈入21世纪,随州城市建设驶入“快车道”,“跨越新世纪 谱写新篇章”展区以“区域发展”为脉络,将城南、城东、城北三大新区的规划与建设成果清晰呈现,让参观者看到随州从“中等城市”向“双百”现代化新城的蜕变。

“城南新区规划总面积72平方公里,东至白云湖水库大坝,西至随城山公园,现在是随州的行政、文化、教育、商业和生态宜居中心。”负责人指着新区规划图介绍,以前这里多是农田,如今随州南站、随州市城市公共活动中心、学校、商业体等相继落地,成了随州的“南大门”;城东新区以“特色产业高地、生态宜居新城”为定位,聚集了不少专用汽车企业和高端住宅小区,是“东扩优拓”战略的核心;城北新区(明珠新城)则主打生活服务,教育、医疗、交通配套不断完善,城市功能和生活品质持续提升,正逐渐成为一座产业聚集、功能复合、美好宜居的城市副中心。

“我2005年搬到城东,当时这里还很偏,现在出门就是商场、学校,特别方便。”一位参观者的分享,道出了新区建设给市民生活带来的改变。负责人表示,三大新区的建设,不仅拓展了城市空间,更提升了城市功能,“以前说‘随州城不大’,现在走一圈下来,能明显感受到‘大随’的格局。”

大美随州:生态与人文交织的宜居画卷

“‘两水汇湖穿城过,十里青山半入城’,这是对随州生态之美的最好写照。”在“大美随州 生态宜居”展区,负责人用诗意的描述开启了对随州宜居建设的介绍。展区聚焦“市县风采”“自然瑰宝”“古韵传承”三大主题,展现随州城灵秀之美的多维魅力。

“市县风采”展区里,随县与广水市的特色风貌尽数呈现:灵秀新随县作为炎帝诞生地,版图面积5543平方公里,常住人口63万,辖19个镇(场)、1个国家级风景名胜区、2个省级风景名胜区和1个省级经济开发区。地处“两圈节点”,是“西圈门户”,居“荆楚要冲”,扼“汉襄咽喉”,系“鄂北重镇”;汉丹、西宁两条铁路,汉十、许广、麻安三条高速公路,312、316两条国道及四条省道交织成网,交通区位优势显著。

“诗画新广水”则以“鄂北门户”的姿态坐拥桐柏、大别两山,长江、淮河境内分流,107、316、346三条国道和京广、汉丹两条铁路以及麻安高速贯穿全境,京珠、汉十两条高速擦肩而过,坐拥武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、大别山革命老区、汉江经济带四大区域的经济辐射和带动,发展潜力十足。

“风景名胜”与“传统民居保护”展区,则集中展示了随州的生态之美与文化之韵:炎帝神农故里、千年银杏谷、田王寨、中华山、七尖峰森林自然公园等风景名胜,勾勒出随州秀美的生态画卷;戴家仓屋、柯家寨古村落、安居老街、九口堰新四军第五师纪念馆、广水市大布村方家湾、吴氏祠等传统民居,承载着随州深厚的文化记忆。

“我们不仅要让城市‘颜值’高,更要让‘气质’佳。”负责人说,近年来,随州市持续扮靓“一河两岸”生态景观轴线,推进城市更新行动,把城市融入自然、把自然引入城市,实现城市“颜值”与“气质”双提升,就是为了让市民享受到“宜居宜业宜游”的生活。

智慧档案:预见随州的绿色未来

展厅的最后一个篇章——“智慧档案 共创未来”,聚焦随州的未来发展构想。墙上“让城市更聪明一些、更智慧一些”的标语,点明了城市治理的方向。

“在居住品质方面,随州适应人民群众高品质居住需求,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’,以功能适配、质量安全、经济节能为核心标准,以‘好设计、好建造、好材料、好运维、好标准’为体系,让市民住有所居、住有优居。”负责人指着“好房子”构想介绍道。

展厅的最后区域,还展示了随州对未来城市建设的创新构想与智慧城市的发展理念,以“净零碳排放、全生命周期低碳化”为核心目标,打造零碳校园、零碳微城市、零碳产业园、零碳公园、零碳社区等绿色低碳空间,推动城市发展与生态保护深度融合,让城市托举起更好的生活。

从“古城沧桑”的历史脉络,到“改革前行”的发展变迁,从“跨越新世纪”的辉煌成就,到“大美随州”的生态人文,再到“智慧档案”勾勒的未来图景——“神韵随州・城市映像”展厅以城建档案为纽带,串联起随州的过去、现在与未来。

市城建档案馆负责人表示,希望通过“神韵随州・城市映像”展厅,让更多人了解随州的底蕴与活力,也让随州人在这里找回记忆、凝聚共识,“未来我们还会更新展品,让城建档案持续讲述随州的发展故事,见证这座城市的下一段荣光。”